【51Base】です.

【モルカンパイソンの飼育・飼育環境】

金龍と名付けている飼育者も多いのでは? (ラーメン屋さんっぽい)

ゴールドスクラブと呼ばれる個体は非常に鮮やかな金色をしており,顔はでかくてゴツイ.

見た目は凶悪・狂暴そうでその性格は…

「まさに凶悪・狂暴!」

ですが,本種はその美しさとほかの種にはないかっこよさから根強い人気があります.

昨今はインドネシアからの輸入が激減しており価格も高騰気味です.

今回はこの黄金の龍のようなモルカンパイソンの生息域や生態,その飼育方法と飼育環境についてまとめました.

【目次】

1.モルカンパイソンとは

■分類

■生息

■大きさ

2.飼育環境

■飼育ケージ

■温度・湿度

■シェルター

■登り木

3.エサ

4.性格

■荒い?

5.繁殖

6.まとめ

目次

1.モルカンパイソンとは

■分類

爬虫網有鱗目ニシキヘビ科Simalia属S.clastolepis

学名:Simalia clastolepis

英名:Mollucan python・Yellow python

Simalia属には

・S.boeleni(ベーレンパイソン)

・S.kinghorni(スクラブパイソン)

・S.nauta(タニンバーパイソン)

・S.oenpelliensis(オーエンペリーパイソン)

・S.tracyae(ハルマヘラパイソン)

オーエンペリーはまだ実物を見たことはないのですが,かなり大型化するニシキヘビのようです.

最近はハルマヘラパイソンの入荷が激減してかなり価格が高騰しています.

また,繁殖に関しても国内での例はほとんど聞いた事がないです…

幼体時は黄色味が強い個体が多く,総じてメス個体で成長に伴い黒色が強く出現する傾向にあるようです.

■生息

インドネシアのモルッカ諸島(Moluccas) *マルク諸島に生息するものをマルクパイソンとも呼ぶ

■大きさ

最大種のアメジストパイソンと比較すると本種は一回りほど小さくは見えますが,それでも2.5m程度には成長します.

平均全長:2.3~2.5m

大きいものでは3mを超え,平均的に2.5m程度まで成長します. (*本邦でも飼育下で3mを超える生体を見かけます.3m超えの飼育者様よりご指摘を受けました)

更に,他のモレリアと比較すると本種は頭部と頭部の鱗が大きいため,迫力満点です. (それと凶悪そうに見えて怖い)

![]()

2.飼育環境(低温に弱い)

モルカンパイソンはインドネシアのモルッカ諸島に生息するニシキヘビですので,基本的には高温・多湿な環境で良いのですが,熱帯雨林に生息するパイソンについては比較的低温に弱い傾向があります.

特にパイソンは大きな獲物を捕らえ・呑み込む為,消化には多大なエネルギーを必要とします.

その時に飼育ケージの温度やホットスポットの温度が低い状態では消化不全を引き起こしますので非常にリスクを伴います.

人間でも消化不全は臓器に多大な影響を及ぼします.ことヘビに関しては咀嚼して摂食するのではないので消化には時間も要すため,こと飼育環境には十分注意しましょう.

■飼育ケージ(120cm以上必要)

樹上性の傾向が強く,多くの飼育者は一本の長い登り木を入れたシンプルなレイアウトをされています.

スナグルケージとは非常に相性が良い印象です. (あくまで観賞としてです)

樹上棲の傾向も強く,立体的なレイアウトとするなら高さも必要ですが,概ね床面積さえ確保していれば問題ないです.

幼体時は45cm程度のケージから開始して問題ないです.

*こういったアクリル製のケージはヘビの飼育と非常に相性が良いです

成長に応じてケージを大きくしていく必要がありますが,最終的には120cm程度のケージは必要となってきます.

*こちらのトップテラのケージが高さも60㎝あり大型種の飼育には必須のケージです.

可能であれば150~180は欲しいところです. (そうなってくると自作かオーダーケージです)

■自作ケージについて

必ず床面積には余裕を持たせてください.床面積が狭かったり,トグロを巻いた状態がケージ幅ギリギリの場合は圧力だけで簡単にケージのガラスなど外れてしまいます.

■温度・湿度(高温多湿)

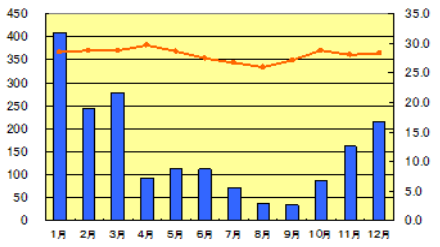

モルッカ諸島の年間の平均気温が下図の通りです.

年間平均最高気温:31.0℃

年間平均最低気温:22.5℃

降水量は3600mmで東京の1400mmの約2.5倍

また,雨季にあたる4~8月は1カ月に20日以上の降雨日がありますので,非常に雨の多い地域です.

年間通して熱帯雨林気候で高温多湿ですが,日本のように夏と冬の寒暖差はありません.

乾季と雨季に分かれますので,それに応じて温度勾配をつけるようにします.

現地では12~3月にかけてが乾季にあたり,この時期は比較的雨も少ない傾向にあります.

湿度については最低でも常に60~70%は維持できるようにします.

熱帯雨林性気候に生息している生体は乾燥に弱い傾向があります. (特にグリーンパイソン)

■グリーンパイソンの飼育について

過乾燥な飼育環境は呼吸器の異常や感染症のリスクを増大させるため,特に冬場の湿度管理には注意しましょう.

こういったドリップ式のものをケージのホットスポット周囲に落とす方法や

水苔が入った容器をパネルヒーターの上部に設置する方法などがあります.

*個人的によくする方法はタッパーに水苔を入れてその直下にヒートパネルを敷くと水分が蒸発しやすく湿度が保たれやすくなります.

*こういった電気を使わない加湿アイテムもケージ前においておくと比較的湿度を保ってくれますし,インテリア性もあって個人的には好きです.

■シェルター

樹上性が高い本種ですが,比較的シェルター内に入ることも多いです.

登り木など多めにレイアウトしている場合はなくても良いかもしれませんが,シンプルなレイアウトの場合はあっても良いと思います.

■水容器

水容器は体温を下げたり・体についたダニを取りたいときに水浴びしたり、また加湿にもなりますので大きめのものをおいてあげましょう。

■登り木

また,よく言われるのが

「登り木を入れると荒くなる」

この真相については正直わかりません.

■登り木を入れるか否かについて

確かに登り木を入れている個体の方がよく飛んでくる印象ですが,なくても飛んでくる個体は飛んできます.

海外では登り木を入れない飼育者も多いようですが,その理由として

「ヘビを取り出すのが面倒だから」

確かに尾部を枝に巻き付けてアンカーのようにされてしまった場合は幼体でも引き離すのに苦労します.

管理の面から考えればシンプルなレイアウトが最も機能的なのかもしれませんが,本種の魅力を最大限に発揮する為には,登り木のレイアウトも一考してみても良いのではないでしょうか.

流木などを使ってのレイアウトもおすすめです。

霧吹きしたらダイレクトアタックされました。

— きりまる (@rukaruka0822) April 11, 2024

情けなくも悲鳴上げました。

でも笑顔にもなれましたありがとうございました。

2枚目はチキって扉閉めてからの撮影でした。#モルカンパイソン#爬虫類好きと繋がりたい pic.twitter.com/yTgOlZySkX

3.エサ

肉食ですので,マウス・ラットなどのげっ歯類で終生飼育が可能です.

サイズに応じたエサを与えるようにしましょう.

*エサの大きさについてはいきなり大きなエサではなく,まずは余裕を持ったサイズより開始し,徐々に大きなサイズに変えていきましょう.

4.性格(荒い?)

ヘビを飼育したいという方がよく気にされているのが

「慣れる?」

「咬む?」

「拒食する?」

まず大型になるニシキヘビを飼育する場合に最も気を付けなければいけないことはとにかくヘビは咬みます.

四肢がないので噛むしかないですからね.

いかに噛まれないようにするかがとても大切です. *咬まれた傷を見せびらかす人がいますが,決して懸命なことではないと思います.

少なくとも人間にも生体にも悪影響を及ぼすことは間違いありません.

咬んだ際に歯が折れたり口内が傷ついてしまうと,劣悪な環境である場合では口内が化膿してマウスロットになってしまう場合もあります.

また咬まれた人間の場合も蜂窩織炎など感染性疾患に罹る場合もありますので注意したいところです.

末梢神経が表層にある部位を咬まれ,神経損傷をきたした例も聞いたことがあります.![]()

■荒い?

では本種はどうかといえば,多くの個体で荒い傾向にあります.

荒いというよりは樹上性の強いヘビは警戒心が特に強い傾向にあると思います.

こと本種に関しても特に登り木にいる際などは特に荒い印象を受けます.

ですが,概ね成体時は比較的落ち着いた生体も多く見かけるので,ある程度環境に慣れてしまえばあまりアタックはしてこないのかもしれません. (ここは個体差もあると思います)

また,神経質なものが多いのですが,エサに対しては非常に貪欲な印象を受けます.

空腹時には見境なくアタックしてくる生体もよくいるので,正直怖いと思うこともあります.![]()

5.繁殖

繁殖については非常に情報は少ないです.

海外でも繁殖については

「難しい」

と言われているようです.

なぜ難しいのかは私自身,モルカンパイソンの繁殖に臨んだ経験がないのでなんともいえませんが,多くの人は

「交尾に至らない」

つまり発情しないということです.

この交尾に至らない理由については飼育環境により発情しないのか,性成熟が他種より遅いのか,様々な見解が述べられていますが一定の見解には至っていないのが現状です.

温度ではなく湿度と降雨量がポイントではないかと聞いたことがあります.

モルッカ諸島では雨季と乾季とでそこまで急激な温度変化はありません.

ですので,クーリングと湿度を下げて霧吹きの頻度を落としてみてはどうか?

とは考えています. (*アメジストパイソンの繁殖には霧吹きにて降雨量を調節する方法がとられています)

モルカンの実績はありませんが…

6.まとめ

いかがでしたでしょうか.

金色に輝く美しい姿と大きな頭部とその鱗.勇ましい行動と食への執念.

野生の力強さをひしひしと感じることができる本種はまさに爬虫類飼育の醍醐味ではないでしょうか.

メンテナンスの際の緊張感とうまくハンドリングが出来るようになった際の高揚感.

決して誰しもにおすすめできるヘビではないとは思いますが,非常に魅力的な一種であることに異論はないと思います.

**生き物を飼育することの是非はここでは問いません.また,本記事は飼育を促進するためものではありません. 生き物を飼育することは命を預かることです.その生体を最後まで責任を持って飼育することが飼育者の義務です.飼えなくなったという理由で逃がしたりすることは絶対にやめましょう