【51Base】です.

【ハイナントカゲモドキの飼育・飼育環境】

昨今は爬虫類ブームと呼んでも過言ではないほど,展示即売会は多くの方で賑わっておりそれと同時に展示即売会の開催も毎年増えています.

そんな中で特に人気を博している種は

「ヤモリ」

だと思います.

「ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)」

「ニシアフリカトカゲモドキ」

「ヒルヤモリ」

「トッケイ」

など多くの種が現在は日本に流通しています.

そんな中で他種と比較すると少し出遅れた感のある種が

「ハイナントカゲモドキ」

ではないでしょうか?

今回は今後人気が爆発しそうなヤモリ,ハイナントカゲモドキについて生態や飼育方法などまとめていきます.

【内容】

1.ハイナントカゲモドキとは

■分類

■生息域

■大きさ・価格

2.飼育環境

■飼育ケージ

■温度・湿度

■シェルター

■紫外線?

3.エサ

■幼体時

■成体時

4.ハンドリング・慣れる?

5.まとめ

目次

1.ハイナントカゲモドキとは

■分類

爬虫網有隣目トカゲモドキ科Goniurosaurus属

学名:Goniurosaurus hainanensis

■生息域

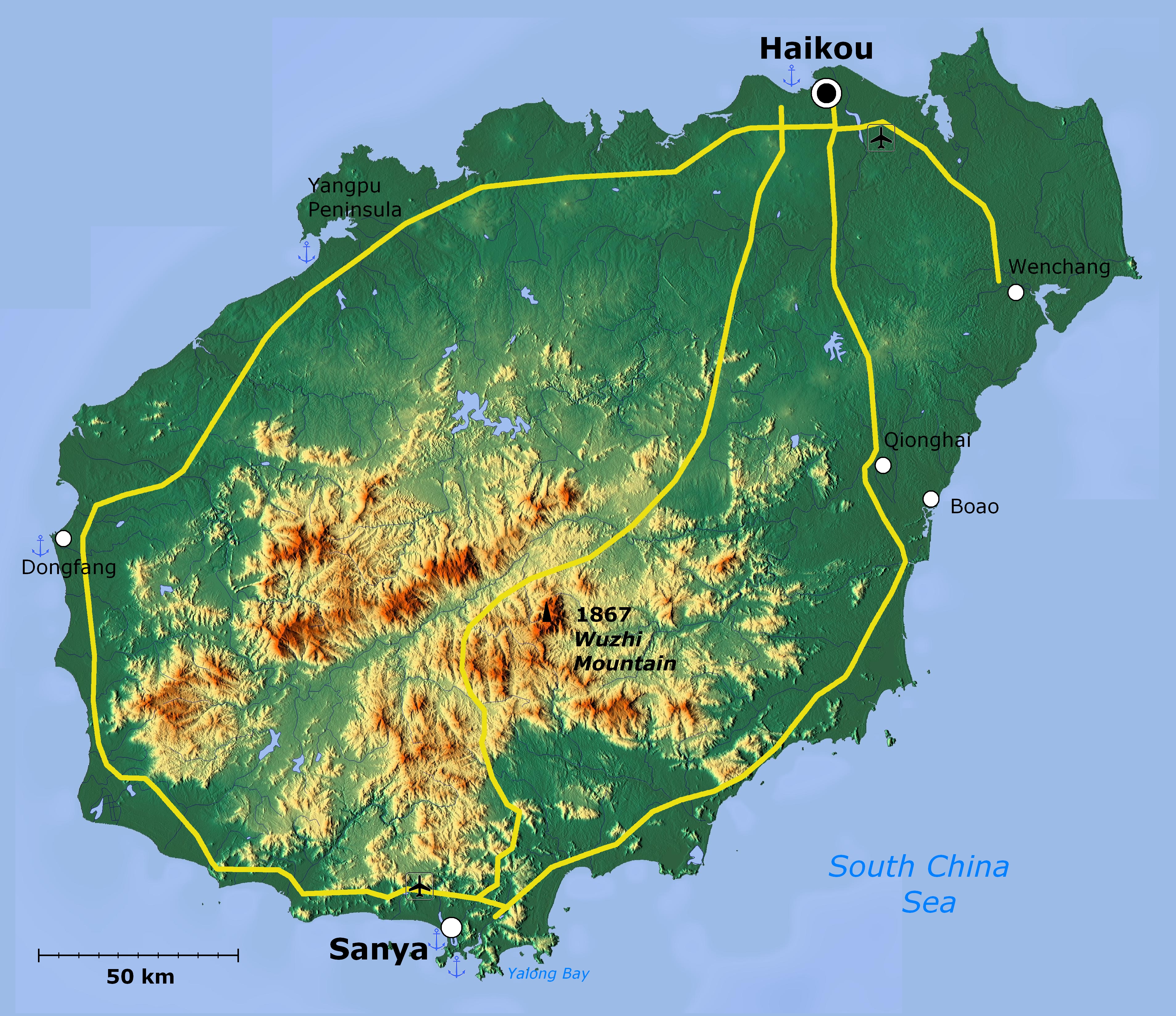

中国の海南省の南部,南シナ海に浮かぶ海南島に生息する固有種で,主に本島の南東に生息しています.

参照:Wikipedia

海南島(ハイナン)は総面積が33,210㎢で九州よりやや小さい島です.

夜行性で小川周辺や湿度のある岩の隙間などでよく見つけられるようですが,非常に臆病で探さなければなかなか姿を見ることが出来ないようです.

■大きさ・価格・寿命

平均全長:13-15cm

最大全長:16cm

寿命:10年前後

全長の半分ほどが尻尾となるため,思っている以上に小さく感じるかと思います.

また,ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)やニシアフリカトカゲモドキなどと比較すると非常にホッソリしており,手足も長いです.

■ヒョウモントカゲモドキの飼育

以前はWC個体が入荷のほとんどを占め,輸送状態が悪くがりがりに痩せ細っているものもよく見かけましたが,最近ではCB化も進み比較的ふっくらとした本種も見るようになりました.

| 価格 | |

| WC個体 | ¥6000~¥8000 |

| CB個体 | ¥8000~¥12000 |

現在はもしかしたらもう少し価格は高騰しているかもしれませんし,2019年のCITES会議で本種はCITESⅡ類となりましたので,今後本種の流通は減少傾向となるかもしれません.

(厳密にはハイナントカゲモドキではなく”キョクトウトカゲモドキ”全てです)

また,積極的にモルフ等が作出され始めると非常に高価な生体も出てきますので,そのあたりは今後に注目したいところです.

2.飼育・飼育環境

■飼育ケージ~多頭飼いは可能?~

全長で13-4cm程度までしか成長しないので飼育ケージも小型のプラケース等でも飼育は可能です.

ただし,本種はオス同士の縄張り争いによるケガ等で亡くなるものも少なくない様ですので,基本的には単独飼育が望ましいと思われます.

ペアで飼育する場合も相性がありますし,ここはレオパの多頭飼育と通じるものがあります.

■レオパの多頭飼育について

概ね1生体を飼育するのであればレプタイルボックスなどにソイルとシェルター,水容器を入れるシンプルな飼育環境でも良いです.

また,注意したいポイントとして,本種は高湿度と23-26℃程度の爬虫類にしては比較的低温を好みますので,ケージ内の床材は湿度が保てるようなものにしてください.

アカメカブトトカゲの飼育について書いたときにもご紹介したテラリウムソイルなどがおすすめです.

飼育ケージではレプタイルボックスが最も簡易的で管理も楽です.

レイアウトなどをするようであれば少し大きめのグラステラリウム4530などがおすすめです.

■温度・湿度

海南島は北部は温帯気候で南部は熱帯気候に属しており,本種は主に南東に生息しています.

参照:Wikipedia

その為,気候的には熱帯性気候となりますが,小川の近くの岩場などに多く棲息していることと,本種は夜行性のヤモリですので,あまり高温は好まない傾向にあります.

年間通じて高湿度でかつ23-26℃程度の気温を維持するようにし,ケージ内温度が28℃以上にならないように注意しましょう.

特にシェルター内は高温とならないように注意しましょう.

湿度についても70%程度を維持し,乾燥には十分注意してください.

日本の冬期は特に乾燥しますし,いくら本種が他種と比較すると低温で飼育が可能といっても23-26℃を冬期も維持するには保温器具が必須です.

床材が湿度の保てるものであれば保温とともに過湿も可能ですが,例えばレオパのようにキッチンペーパーやペットシーツでの管理となると気を付けていても50%程度までは簡単に下がります.

| スポット | 温・湿度 |

| ケージ内温度 | 23-26℃ |

| ケージ内最高温度 | 26~28℃ |

| ケージ内最低温度 | 23℃ |

| 夜間温度 | 22℃ |

| 湿度 | 70-80% |

小さすぎるケージでは温度管理が思った以上に難しくオーバーヒートしてしまうこともありますので,あまりに小さすぎるケージは再考の余地があるかもしれません.

変温動物である彼のケージの温度管理は厳密に行いましょう.

■シェルター

本種を始めとする地表棲のヤモリはシェルターが必須です.

それはヒョウモントカゲモドキやニシアフリカトカゲモドキにも共通することである程度の湿度と閉塞感のある空間を好む性質があります.

特に本種は多くのWC個体も流通経路に乗っており,臆病な生体が比較的多い印象です.

飼育開始当初はほとんどシェルターから出てこず引きこもるでしょうが,輸送や飼育環境の変化など大きなストレスを受けていますので,しばらくは安心安全なシェルター内でゆっくりさせてあげましょう.

シェルターについては現在多くのものが各メーカーから販売されています.

床材が湿度を保てる素材であるなら,無理にウェットシェルターなどにしなくとも良いかと思います.

レイアウトに応じて好みのシェルターを選ばれてみてはいかがでしょうか?

個人的にはシンプルなレイアウトが好きなのでこういったシェルターが好みです.

■紫外線

本種を始めとする夜行性のヤモリたちに紫外線が必要であるといった話は時折聞きます.

確かに野生下では夜行性であれ,必ずしも紫外線の影響は受けているとは考えられます.

例えば栄養素の生成や,活性に影響を及ぼすのかもしれません.

■爬虫類の紫外線について

ですが個人的に,紫外線があった方がより長寿であるといった報告は見たことがありません.

日照時間を再現し,繁殖を促すといった方法は,例えばインディゴスネークなどではアメリカのブリーダーが実践していたりもします.

ですが,こと本種だけでなく夜行性のヤモリに関しては全く使用しなくとも繁殖や10年以上の長期飼育を行っている方もいらっしゃるので,個人的には照明はあってもよいと思いますが,それが紫外線灯である必要性は感じません.

日照時間のコントロールであれば熱もあまり出さず,光量もあるタイプがおすすめかと思いますが,必須ではありません.

3.エサ

■幼体時

サイズにあったコオロギ,デュビアを中心に与え,時折ワーム類を与えます.

個体にもよりもますが,嗜好的にはコオロギの食いつきが良いと思います.

始めはピンセットから食べるものは非常に少ないのでケージの中にコオロギを放すか,食べているかどうかをすぐ把握したい場合は,後ろ足を潰すか取るなどして,少し深い給餌皿に入れてやると出られないので,数が減っていたりすれば食べていると判断できます.

昨今は総合ペットショップなどでもエサ用のコオロギやデュビアは販売されていますので,エサの確保には困らないかと思います.

■成体時

幼体時と同様にサイズに応じたコオロギやデュビアを与えます.

個人的にはある程度大きくなったものにはストックがしやすいデュビアで管理する方が楽だとは思っています.

コオロギなどの場合は共食いのリスクが非常に高く,特に顎の力が強いフタホシコオロギなどは呑みこみの際に生体の喉などに噛みつくことも報告されていますので,そういったリスクの面からもデュビアの方が管理しやすいな…とは感じています.

ワーム類はリンの含有量が多いとされますので,時折与える程度で良いかと思います.

レオパなどは大きくなったものには時折ピンクマウスのSサイズを与えることもありますが,本種については私自身が与えたことがないので正直わかりません.

現在はヒョウモントカゲモドキを始めとした人工飼料は活況です.

■レオパの人工飼料について

最近ではコオロギを粉末状にした人工餌なども販売されきており,食いつきの非常に良いようです.

飼育環境に慣れてくれば人工飼料への餌付けも十分可能なのではないかとは愚考していますので,そうなってくればより一層本種の人気が出るのではないでしょうか?

■カルシウム剤

コオロギなどの昆虫食のみではカルシウム不足になるのでクル病を予防するためにもビタミン含まれているものをたまに与えてみてください。ビタミンを与えすぎてもいけないのでビタミンの入っていないものと調整することをおすすめします。

4.ハンドリング・慣れる?

夜行性かつ臆病な性格ですので,ハンドリングには不向きな種です.

レオパの様にゆったりとした動きでもなく割と素早いので容易に逃げられます.

例えばモニターやアガマなどの様に鱗は発達しておらず,強く把持することも出来ませんので可能な限りハンドリングは避けた方が無難だと考えます.

■モニターの慣らし方

メンテナンスの際など他の容器に移す際に,両手で覆う様に把持してやると傷つけずに済みますが,成体となればそれも難しいので注意が必要です.

また,どんなに臆病な生体であれある程度時間があれば飼育環境には必ず慣れます(適切な飼育環境であれば).

まずは飼育環境を整え,それから飼育者との距離を縮めていければ良いのですが,愛玩動物の様な触れ合いは期待するべきではないと思います.

5.ハイナントカゲモドキとレオパの違いを比較

ハイナントカゲモドキとレオパ(レオパードゲッコー)は、見た目が似ていることから混同されやすいですが、実際は異なる種類で、飼育環境や性格にも違いがあります。

| 項目 | ハイナントカゲモドキ | レオパードゲッコー(レオパ) |

|---|---|---|

| 学名 | Goniurosaurus hainanensis | Eublepharis macularius |

| 原産地 | 中国・海南島などの湿潤な森林地帯 | パキスタン・インドなどの乾燥地帯 |

| 環境の湿度 | 高湿度(70〜80%)を好む | 低湿度〜中湿度(40〜60%)で飼育可能 |

| 活動時間帯 | 夜行性 | 夜行性 |

| 性格 | やや神経質で臆病な個体が多い | 比較的温和で人にも慣れやすい |

| 飼育難易度 | 中級者以上向け(湿度・ストレス管理が重要) | 初心者にもおすすめ(丈夫で飼育しやすい) |

| 色・模様の特徴 | 赤目で黒×オレンジなどのバンド模様が美しい | 黄色地に黒い斑点(豹柄)が基本 |

| 紫外線の必要性 | 基本的には不要(間接照明程度で可) | UVBは必須ではないが、弱UVBをあてると良好 |

6.まとめ

いかがでしたでしょうか.

【ハイナントカゲモドキの飼育・飼育環境】

非常に魅力的な容姿の本種ですが,とても臆病で神経質な印象の者が多いです.

ですがそれはWC個体が多く出回っていたこともあり,私自身もそういった固定概念に駆られている節はあるかもしれません.

2019.8にスイスで行われたCITESにて本種はⅡ類へ登録され,今後は今までの様にWC個体を中心とした流通経路ではなく,飼育下での繁殖例を中心としたCB化が進むことが考えられます.

本種の様ないわゆる”固有種”は乱獲の影響を受けやすいので現地で保護の動きもこれからは活発化するのではないかとも愚考しています.

また,それと同時にCB化が進むと人に慣れやすい性格のものも出てきますのでそういった生体であれば割と安心して飼育が可能かとも思っています.

**生き物を飼育することの是非はここでは問いません.また,本記事は飼育を促進するためものではありません.

生き物を飼育することは命を預かることです.その生体を最後まで責任を持って飼育することが飼育者の義務です.飼えなくなったという理由で逃がしたりすることは絶対にやめましょう